放射線科について

放射線科には現在、常勤医2名、非常勤医3名、看護師4名、放射線技師20名、事務員1名が所属しています。

放射線技師の主な業務内容は、レントゲンやCT、MRIなどの画像診断装置を使用して各種画像を取得・管理し、さらに画像診断や治療に関する支援を行なっています。当院の放射線技師は滞りなく検査を行えるように、それぞれの装置の操作を熟知しており安全に検査が可能です。また、放射線を使用した検査が多く、被ばく管理にも関わっています。患者さんの状態に応じて検査に最適な撮影条件を検討し、放射線被ばくが最小限となるように放射線安全管理も行っております。

当院放射線科では来院される患者さんに寄り添い、良質な医療を提供するとともに、安心して検査を受けていただけるように放射線科一同で努めてまいりたいと思います。検査に関して不安や疑問を感じられました、近くの放射線科スタッフにお気軽にお声がけください。

機器紹介

FUJIFILM社製

2021年2月から当院のレントゲン撮影は、すべてフラットパネルディテクター(FPD)にて行っています。FPDは人体を透過してきたX線を電気信号に変換し画像として表示できるため、画像を短時間で確認できます。

FPDを使用することで、画像の確認がすぐに可能となり、待ち時間が短縮できます。また、FPDの特徴として低線量で高感度な画像を得られることと、ノイズ低減回路による画質の向上が期待できることが挙げられます。さらに、画像処理技術として、Virtual Grid(バーチャルグリッド)とダイナミック処理があります。

Virtual Grid(バーチャルグリッド)

撮影条件(X線の強さ、量など)や撮影部位、体格など様々な事柄から発生する散乱線成分(画像がぼけてしまう原因)を抑制し、コントラストを調整することで高画質な画像が得られます。

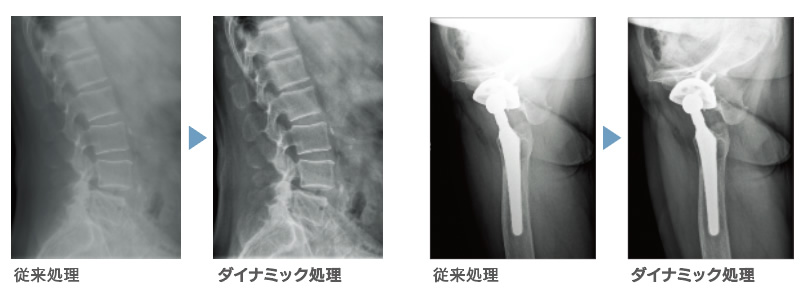

ダイナミック処理

被写体全体を認識し、最適なコントラストと濃度に調整します。体厚の差があるとき、画像で視認しづらいことがありましたが、そういった部分も読影が可能な画像に処理します。

さらに2021年2月から新しく導入された長尺FPDについてご紹介します。

長尺FPD

全脊椎撮影や下肢全長撮影など長尺撮影に用いられます。従来では、長尺撮影においては、数枚の画像を撮影してつなぎ合わせる技術もありましたが、準備や撮影に要する手間と時間がかかっていました。しかし、今回長尺FPDを導入したことで、撮影から10秒ほどで画像が表示され確認が可能なため、待ち時間の大幅な短縮が可能となりました。また前述している画像処理もできるので、最適なコントラストと濃度に調整し、読影のしやすい画像が得られます。

CANON社製 Aquilion Prime SP

当院のCT装置は2022年9月に64列CTから80列マルチスライスCTに更新されました。

CTとは、Computed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略で、現在では画像診断に不可欠な機器になっています。この更新により、さらに高速撮影が可能になり、1回の撮影が胸部のみであれば約3秒、胸腹骨盤部であれば約5秒で撮影ができます。そのため、息止めの難しい患者さんに対応できるようになりました。また、画像の再構成処理(様々な断面像の作成)が早くなったことで、医師が画像を確認するまでの時間が短くなりました。さらに80列の検出器とDouble Slice technologyにより、1回転で160スライスの情報が得られます。1スライスは高精細の0.5mmで撮影でき、得られた画像で3D再構成が可能となっています。さらに当院のCT装置では従来の装置になかった新たな機能として、AiCE・AIDR・SEMARが搭載されています。

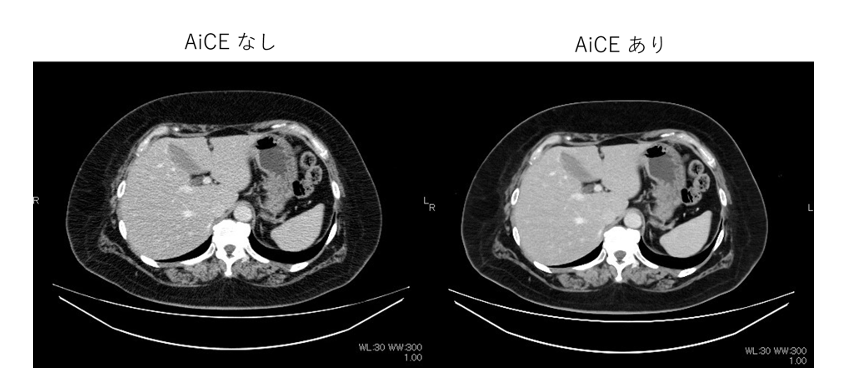

AiCE(エーアイシーイー)

ディープラーニングを用いた画像再構成技術です。

詳細な画像を得るために邪魔なものであるノイズを低減することで、高精細な画像を得られるという特徴があります。ノイズの低減ができるため、低線量で撮影しても診断に必要な画像を得られるため、被ばく低減にも繋がるとされています。

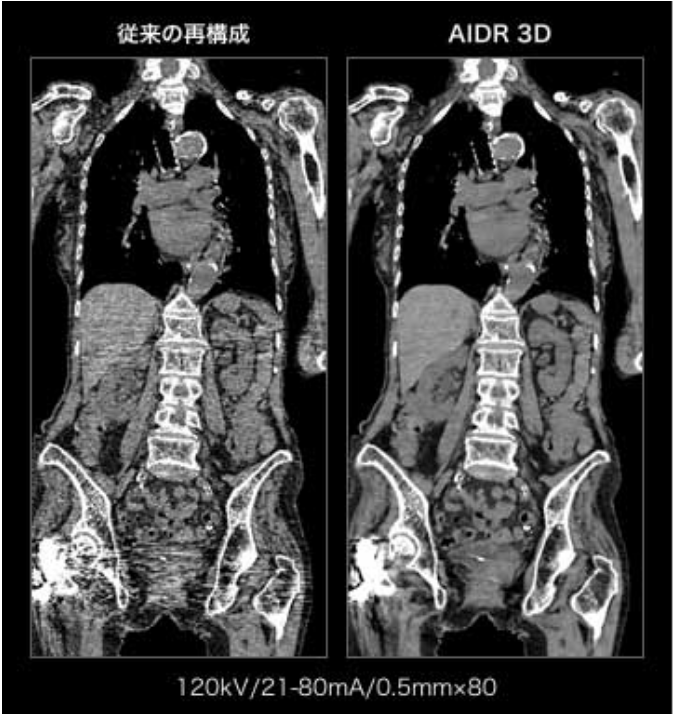

AIDR(エイダー)

CTの画質は、放射線量を多くすれば高画質が得られますが、患者さんの被ばく量は増えてしまい、放射線量を減らせば画質が劣化します。このため放射線量を低減しつつ、高精細画像を取得するさまざまな技術が開発されており、低線量撮影技術の一つがこのAIDRです。画像を再構成する際に、ノイズ成分のみを抽出して除去します。これにより放射線量を増やすことなく最大50%のノイズ低減ができ、さらに最大75%の被ばく線量低減が可能です。

(従来の再構成だと全体的にノイズが多く、AIDRで再構成することでかなりノイズ低減されます。)

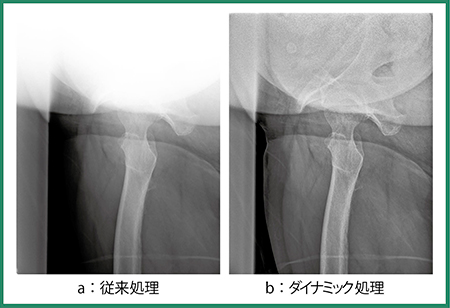

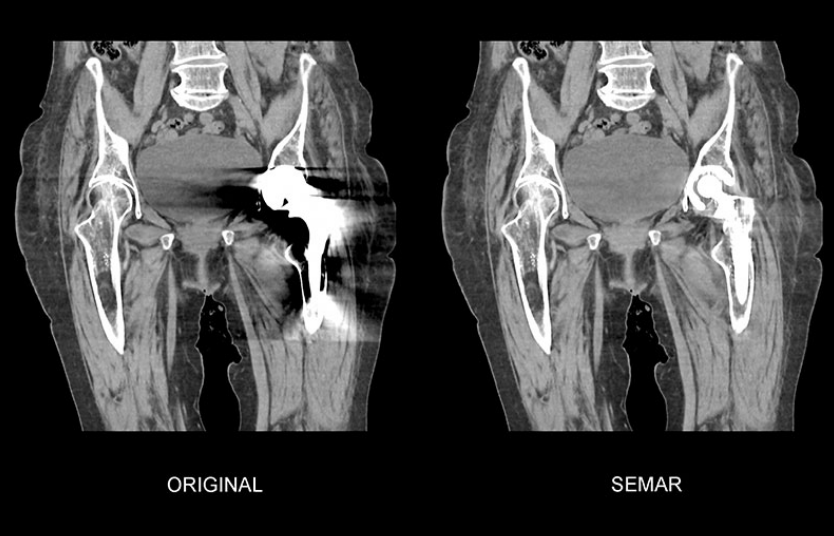

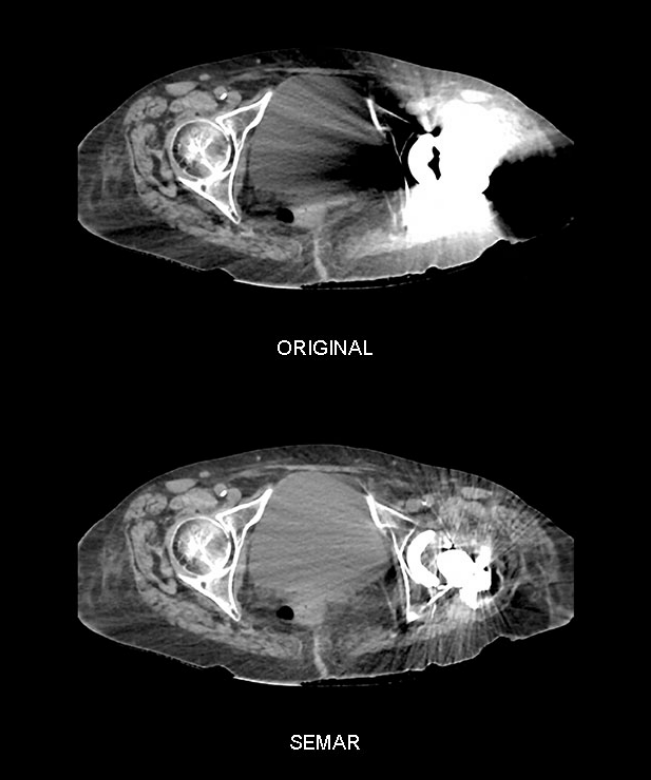

SEMAR(シーマー)

人工骨頭などの金属が体内に留置されている患者さんの画像は金属アーチファクトというノイズが発生し、画像が乱れ見えにくくなります。このSEMARは金属アーチファクトを低減させる処理で、この処理をすることで金属アーチファクトを低減し、視認性が上がります。

(左股関節に金属が留置されており、ORIGINAL画像ではまわりの組織が完全に見えなくなっています。SEMARで処理すると見えにくくなっている部分がかなり減っています。)

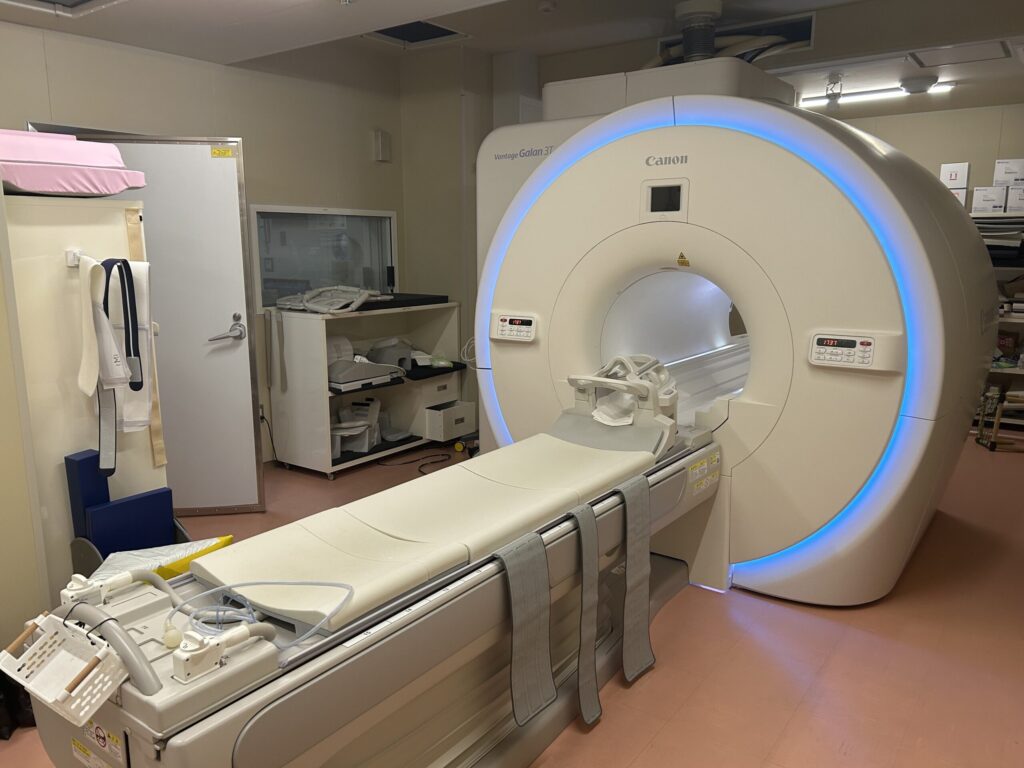

Canon社製 Vantage Galan 3T

MRIとは、「magnetic resonance imaging」の略で、日本語では「磁気共鳴画像診断装置」と呼ばれます。強力な磁石でできた筒の中に入り、体内の水素原子が持つ弱い磁気を、強力な磁場の中で変化を与えて、体の中から放出される信号をアンテナ(コイル)で受け取り、体内の状態を観察する検査です。利点としてCTとは違い放射線被ばくはありませんが、体内植え込み医療機器などは注意が必要です。

当院のMRI装置はAI(人工知能)を用いてノイズ除去再構成技術を搭載した3テスラMRI装置(テスラは磁石の強さの単位)で、一般的に高磁場装置のほうが画像の信号が大きいので、分解能の高い画像を撮像することが可能です。

MRIはAI時代へ

AiCE(ノイズ除去再構成技術)搭載

近年、AI技術の医療への応用が急速に進み、MRI装置においては高分解能画像の実現を目的にAIと再構成を融合させた深層学習(Deep Learning Reconstruction:DLR)を利用しSNR(信号ノイズ比)を飛躍的に向上させる再構成技術が注目されています。 当院で導入しているCanon社製Vantage Galan 3Tは、世界で初めてAiCEが実装されたMRI装置です。このAiCEの高いノイズ低減効果により、撮像時間の短縮と画質の向上が得られます。これにより患者さんの負担を軽減し、より早く、確実、快適な検査が可能となっています。

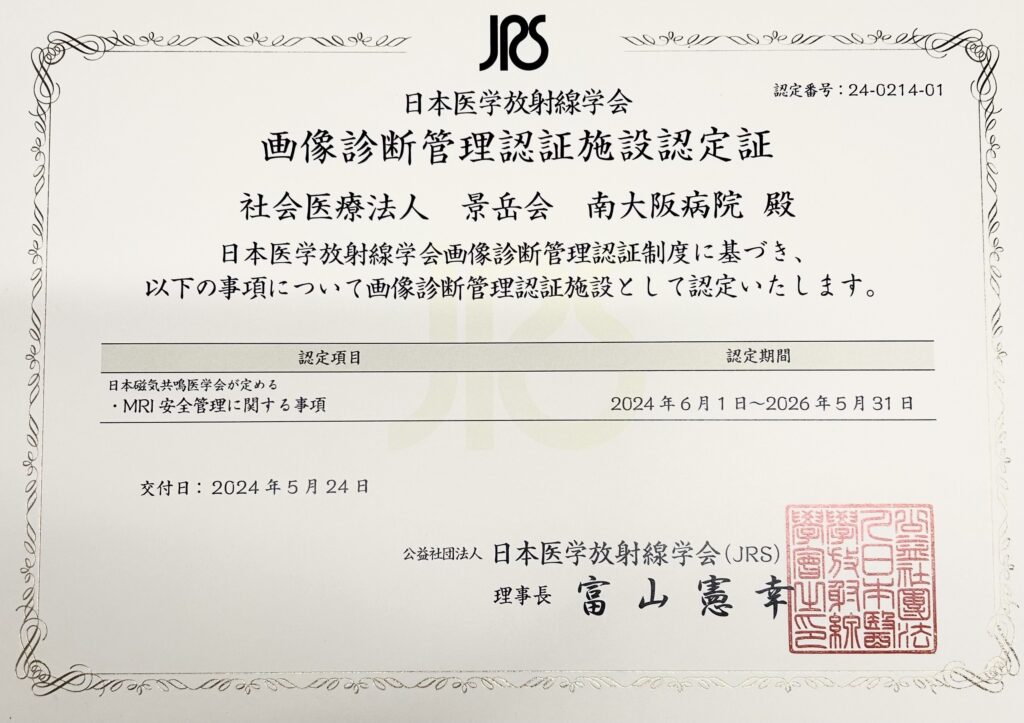

施設認定について

当院では、日本医学放射線学会が定める画像診断管理認証制度に基づいたMRI安全管理に関する事項について施設認定を取得しています。

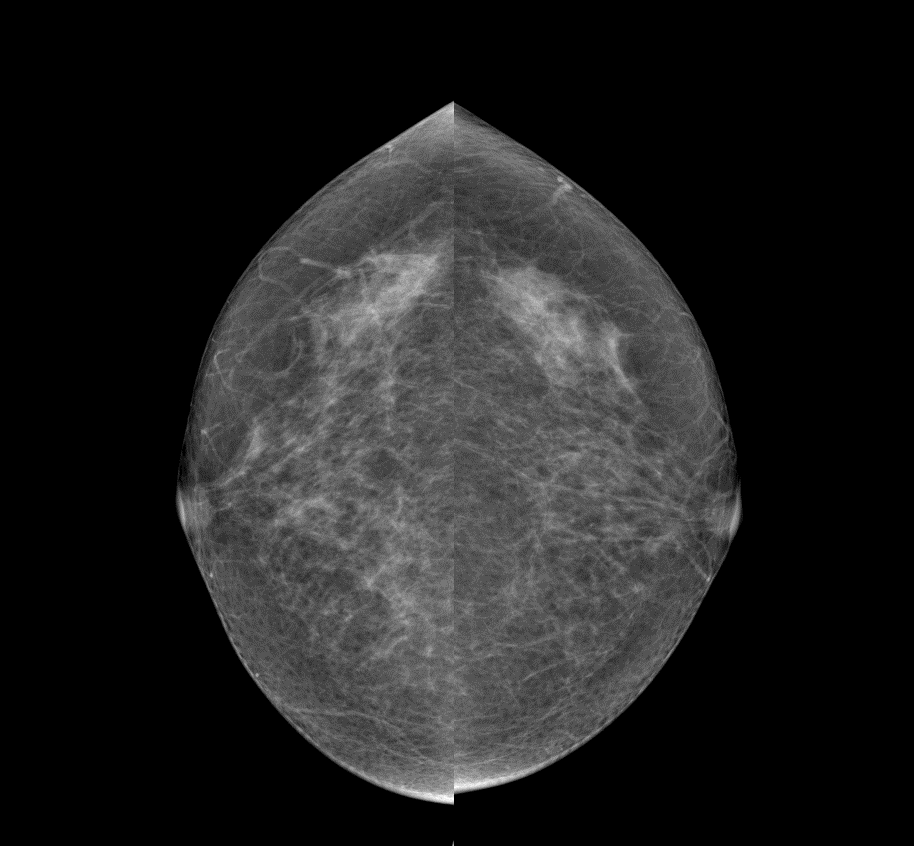

マンモグラフィ:GE社製 セノグラフエッセンシャル

乳房を圧迫板で薄く伸ばした状態でX線撮影を行う検査です。患者さんによっては痛みを伴う検査ですが、乳腺に生じる病変の発見や診断に役立ちます。

当院で使用しているGE社製セノグラフエッセンシャルはより質の高い診断を提供できるようフラットパネルディテクタ(FPD)という検出器が装備されているため、リアルタイムに画像を確認でき、撮影時間の短縮や撮影後の画像の確認がスピーディに行えます。マンモグラフィ検査は、しこりとして触れない腫瘤や微小な石灰化の発見に優れ、早期乳がんの発見に有効とされています。

拡大撮影

さらに詳しく検査をする必要があると判断した場合に拡大撮影を行います。

拡大撮影専用の圧迫板を使用することで、しこりや微細石灰化などをより精細に映し出すことができます。

施設認定について

当院は、日本乳がん検診精度管理中央機構の定める、マンモグラフィ施設画像評価の認定を取得しています。マンモグラフィ施設画像評価とはマンモグラフィ機器の日常管理、保守点検および適正な撮影されているかどうかを判定するものです。乳がん検診施設として、適正に精度管理ができているかを評価され、適切だと認定された施設です。今後も安心して検査を受けていただけるように、質の高いマンモグラフィ検診の提供に努めてまいります。

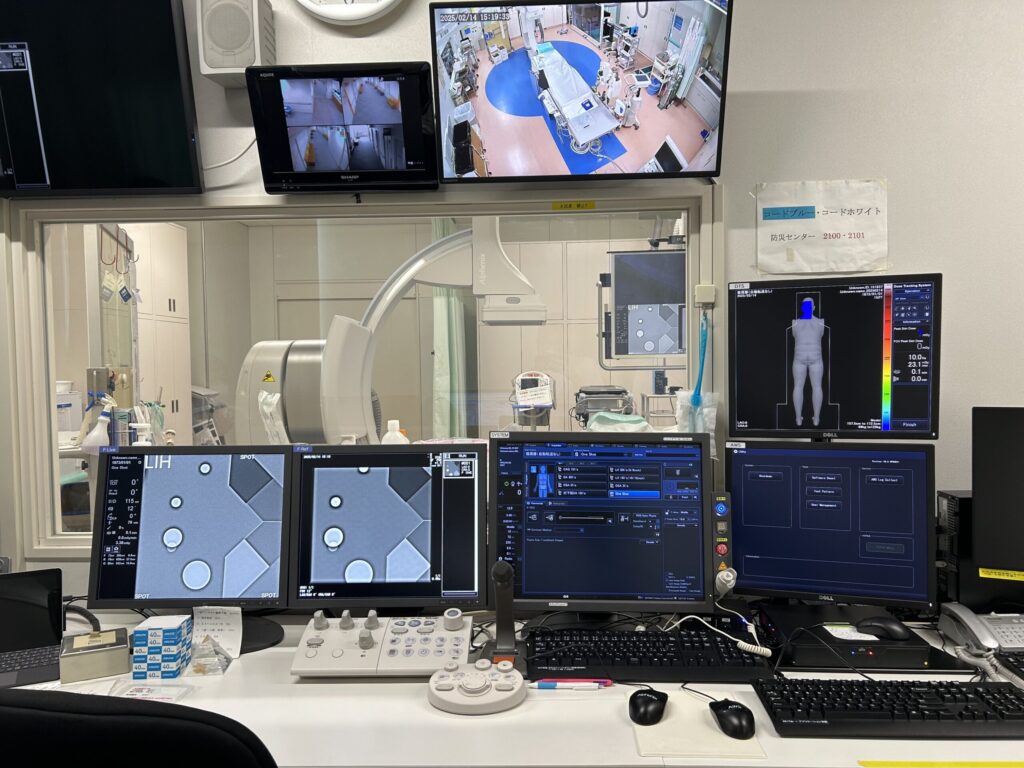

アンギオグラフィ・Canon社製 Alphenix

アンギオグラフィは血管に造影剤を流すことで、血管の狭窄や閉塞といった異常を発見し、適切な治療に繋げることを目的として、血管の状態を詳細に観察する検査です。閉塞している血管の治療も可能です。

心臓は脳や筋肉、肝臓、腎臓など全身に血液を送っていますが、自らの筋肉にも血液を送って心臓を動かしています。心臓の筋肉に血液を送っている血管を冠動脈といいますが、この冠動脈が狭窄や閉塞を起こしていると、心臓を養う酸素が送られなくなり、狭心症や心筋梗塞と呼ばれる重篤な状態を引き起こします。そのため、早期の診断と治療が求められます。

血管の狭窄や閉塞に対する治療法には様々な種類がありますが、外科手術は身体への影響が大きくなります。外科手術よりも負担の少なく、最近普及している治療法が、カテーテルという細い管を腕や足の付け根から目的部位まで進めて行う治療法です。そのカテーテルによる治療に必要不可欠な装置が、このアンギオグラフィです。

当院に導入されている血管造影装置であるAlphenixの機能のである、DTSとαEvolveについて紹介します。

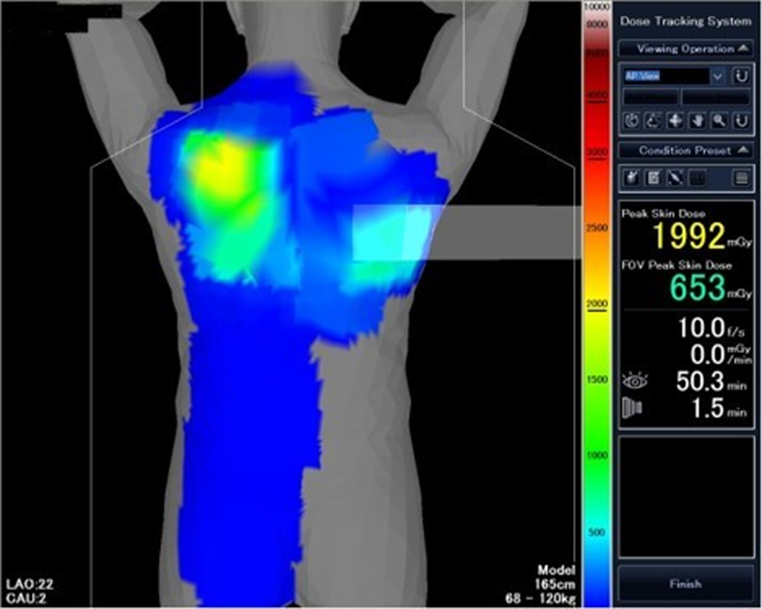

DTS(Dose Tracking System)

被ばく低減を図るためのシステムです。

患者様の体表面にどれだけのX線が当たっているかを、色によって視覚的にわかりやすくリアルタイムに表示します。このDTSを確認しながら、検査中にどの方向からアプローチするか検討し、一か所にX線が当たりすぎないようにできます。

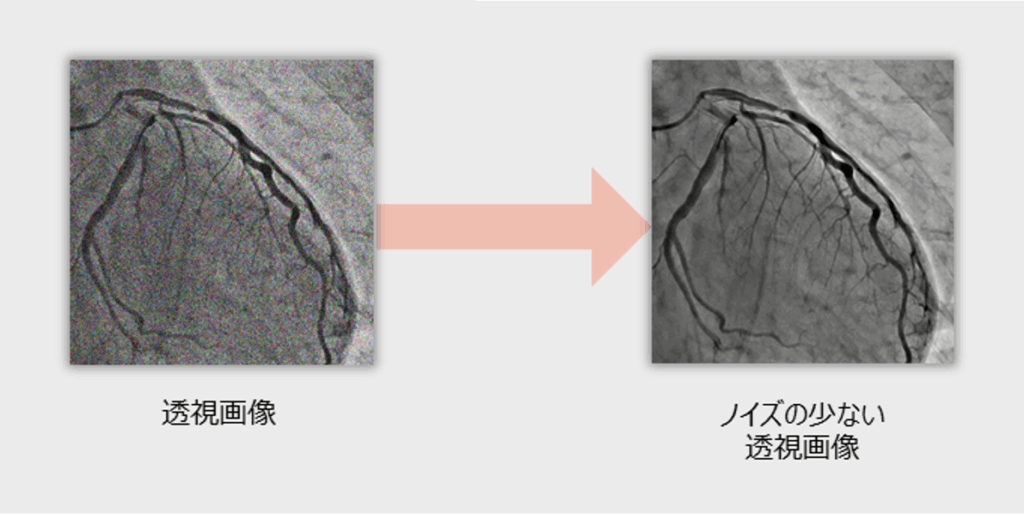

αEvolve

人工知能を用いて、リアルタイムに透視画像のノイズを低減します。ノイズ低減をすることで、カテーテルや造影血管が見やすくなります。また低線量の条件においてもカテーテル治療に求められる画質を維持できるため、被ばく低減も行っています。

CANON社製 Astorex i9

X線を連続的に照射して、人体の動きをリアルタイムに観察し撮影ができます。造影剤を血管内に注入したり、飲んだりして頂くことでさらに検査の幅が広がります。また、検査のみならず、治療を行うこともあります。外科や整形外科など様々な科が透視検査を行なっています。高画質・低被ばくにて検査を行うことができます。

当院の透視検査装置には、DSA(Digital Subtraction Angiography)撮影が搭載されているのでこの機能についてご紹介します。

DSA(Digital Subtraction Angiography)

通常の撮影方法で造影すると、造影する血管だけでなく、骨なども写ってしまいます。しかし、このDSAで撮影すると、骨などは引き算されて造影された血管のみが写るようになります。視認性が上がるので、通常の造影撮影に比べて造影剤量を減らすことが出来ます。

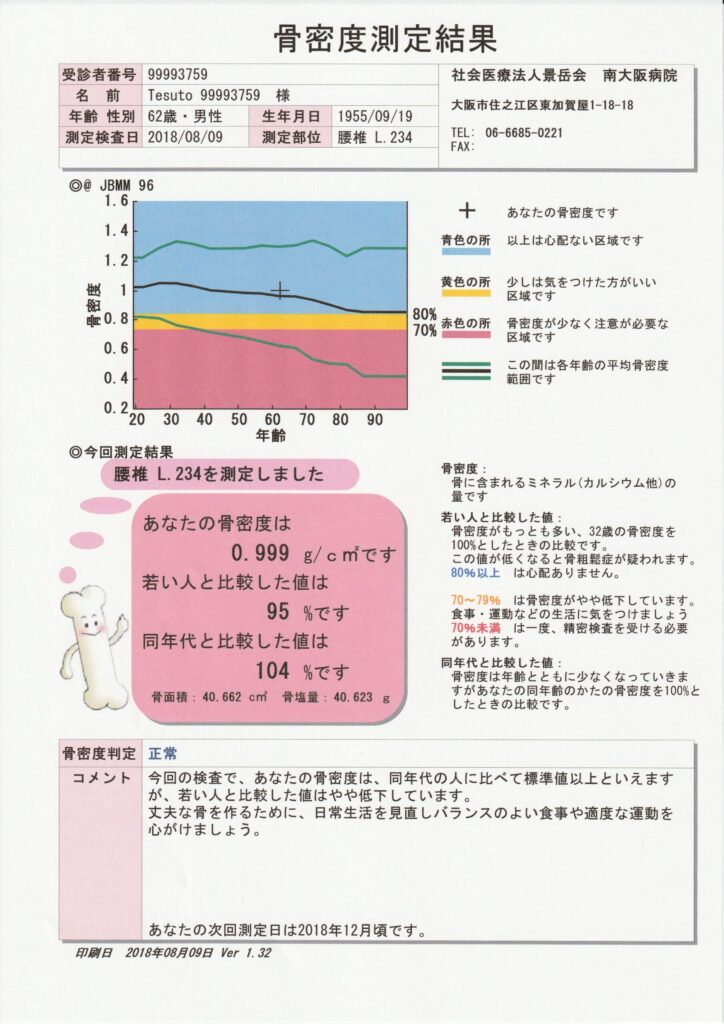

HOLOGIC社製 HorizonCi

骨密度測定検査は、骨を構成しているカルシウムなどのミネラル類が骨にどれくらい詰まっているか(骨密度)を測定する検査です。骨密度を測定することで骨の強度を知ることができ、骨粗鬆症や骨折リスク、関節リウマチなどの診断が可能です。

測定法は複数ありますが、当院では、骨粗しょう症学会が推奨しているDEXA(dual-energy X-ray absorptiometry)法と呼ばれるX線吸収測定法を用いて検査を行なっています。DEXA法とは2種類の異なるX線を照射し、骨とその他の軟部組織との吸収の差で骨密度を測定する方法です。測定部位には腰椎、大腿骨頸部、橈骨遠位部(前腕)があります。当院では、閉経後の女性においてもっとも変化の見られる部位である腰椎やあらゆる骨折の予知能に優れる部位である大腿骨頸部にて検査を行っています。この2部位での検査が困難な場合は、橈骨遠位部(前腕)にて検査が可能です。

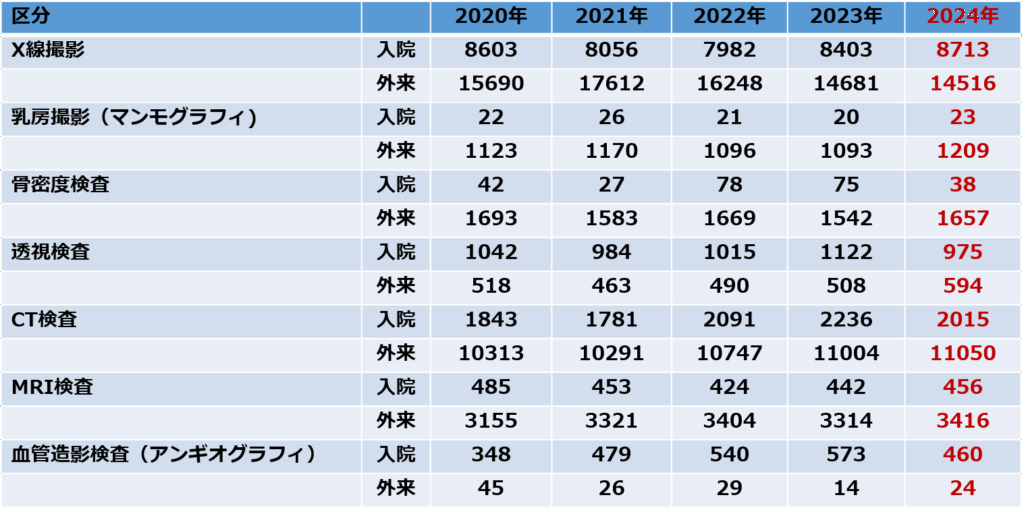

検査件数

放射線科 検査件数の推移

所有専門資格

| 取得専門資格 | 人数 |

|---|---|

| 放射線管理士 | 2 |

| 医用画像情報精度管理士 | 1 |

| 検診マンモグラフィ撮影認定技師 | 9 |

| 胃がん健診専門技師 | 5 |

| 胃がん健診読影補助認定技師 | 2 |

| X線CT認定技師 | 2 |

| 救急撮影認定技師 | 1 |

| 医療情報技師 | 1 |

| 画像等手術支援認定放射線技師 | 2 |

| 衛生工学衛生管理者 | 2 |

| Ai認定診療放射線技師 | 1 |

| 医療安全管理者 | 3 |

| 放射線被ばく相談員 | 1 |

| 臨床自習指導教員 | 1 |